7月になり早々に東京都の最高気温が39度を越えました。

ダイレクトに温暖化の影響が大きく生活に響いていきます。

今月もSDGs勉強会をしました!

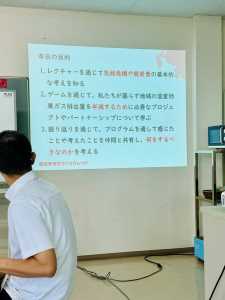

今回は脱炭素まちづくりカレッジというカードゲームをしました。

脱炭素まちづくりに必要な地球温暖化・気候危機、緩和(削減)・適応に必要な市民生活やまちづくりの対策に関する知識を学ぶ講義コンテンツです。

行政、金融機関、民間企業などの地域プレイヤーとして、2030 年までに地域全体の温室効果ガス排出量の半減に向けて様々なプロジェクト実施にチャレンジするシミュレーションゲームになります。

地域プレイヤーによっては手持ちの資金やカードの内容が違うのでそれぞれ自分のなったプレイヤーと特性を生かして各ノルマをこなしていきます。

行政などは手持ちの資金は多いがパートナーカード(必要人材)と全体のコミユニティー総数(住民がどれだけ意識したり知識を得ているかの総数)がかなりの数が必要なプロジェクトが多いので初動が動きにくく、逆にまちづくり会社(企画)などは資金が最低限しかないがエコバック、災害訓練、環境教育やエコを学ぶワークショップなどで全体のコミユニティー総数を上げていくなどバランスと考えながら省エネ、コミュニティの数値を上げ排出量を協力しながら減らしていきました。

各地域プレイヤ―だけで行動するのではなく全体のカードをみんなで話し合って組み合わせ消化していかないと

進まないので他のプレイヤーがどんな事ができるのかをしっかり把握して何をすべきかを考えました。

日本はフードマイレージ(「食料の(food)」と「輸送距離(mileage)」 の造語で、輸入食料の総重量と輸送距離を合わせて数値化した概念)が第一位と高く食材のほとんどを輸入に頼っている為です。

海外から船や飛行機、さらに国内に来たものを運ぶトラックなど運送に他国よりもかなりのエネルギーを使っています。

温暖化でそのわずかな国内産の穀物や野菜、牛乳の生産量も落ち値上がりしさらに外国産に頼ることになる悪循環になっています。

世界全体が食料不作で取れなくなった場合真っ先に日本の食卓に影響が出てしまいます。干ばつの不作でオリーブオイルが今年の春頃から3倍以上の値段になりチョコレートのカカオ豆も病気により不作で今年の冬から来年にかけて長期間入手が難しくなるそうです。

食の飽和状態が続き輸入に頼り切った生活が大きく生活に反映している昨今地産地消や国内産にもっと目を向けて国内の自給率に貢献していきたいと思いました。